Sécheresse, l’heure du partage de l’eau

Sécheresse, l’heure du partage de l’eau

Avec la sécheresse qui perdure, conflits d’usage et querelles entre les usagers de l’eau pointent leur nez. Rien ne sert de se battre et de rejeter la responsabilité sur l’autre, mieux vaut être sobre et solidaire en respectant les mesures d'urgence de l'État pour limiter temporairement les usages non prioritaires. C'est en anticipant, en s'accordant sur les usages de l'eau en fonction de la ressource disponible et des besoins des milieux naturels que nous pourrons faire face aux aléas climatiques.

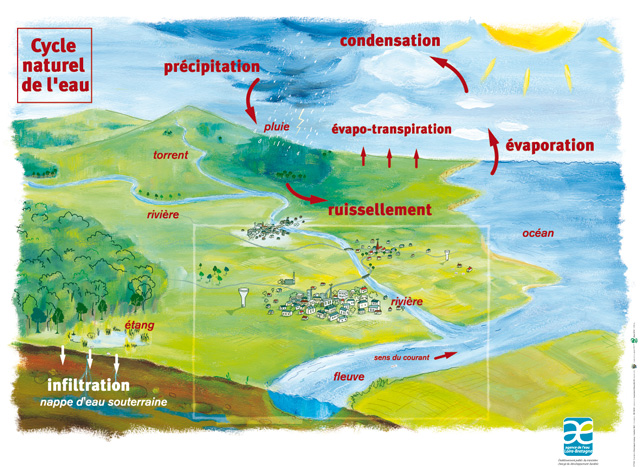

Une eau indispensable à la vie mais pas infinie

Description longue de l'infographie

© O'tempora - Les agences de l'eau

Économie d'eau : tous acteurs ! Nous utilisons l'eau de nos nappes souterraines et de nos rivières pour :

- plus de 5 milliards de m3 pour l'eau potable

- environ 3 milliards de m3 pour l'industrie

- environ 3 milliards de m3 pour l'agriculture

- 5,6 milliards de m3 pour l'alimentation des canaux

- 17 milliards de m3 pour refroidir les centrales de production d'électricité

L'eau utilisée pour les canaux et le refroidissement des centrales est restituée en grande partie au milieu naturel

L’eau bien que vitale n’est pas une ressource infinie. En cette période de sécheresse, force est de constater que lorsqu'elle vient à manquer, chacun prend conscience de sa valeur car l'eau est utilisée partout, à la maison comme au travail et elle fait partie de notre cadre de vie (rivières, lacs...).

Elle est indispensable pour nos loisirs (tourisme...), pour notre alimentation (agriculture et élevage), pour fabriquer les objets que nous utilisons, pour nos maisons et nos routes (industrie, artisanat...). Elle est aussi essentielle pour nos rivières, lacs et plans d'eau.

Lorsque les usages pâtissent du manque d'eau, les conflits apparaissent mais il n'y a aucune solution miracle pour la faire venir ni pour la retenir.

© Carakter D&S - Agence de l'eau Loire-Bretagne

L'eau ne se crée pas et ne se perd pas : elle se transforme, en effectuant un cycle naturel.

Avec le changement climatique, les phénomènes extrêmes de sécheresse et d'inondation plus fréquents doivent nous inciter à agir et à anticiper.

Une sobriété de mise

En cette période de sécheresse, nous nous devons d'être particulièrement sobre. Les mesures d'urgence prises par les préfets ont pour objectif de réduire les prélèvements pour maintenir les usages prioritaires. Elles ne sont pas un droit à consommer sans limite pour les autres.

Ces mesures sont progressives et adaptées aux différents usagers. Quatre niveaux de vigilance sont définis, du plus faible au plus important : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise.

Les mesures vont de l'incitation à faire des économies d'eau pour les zones en vigilance, à la réduction voire l'interdiction de certains prélèvements pour arroser les jardins, les espaces, les golfs, pour laver sa voiture ou pour irriguer (zones en alerte et alerte renforcée). En crise, seuls les prélèvements pour la santé, la sécurité civile, l'eau potable ou la salubrité sont autorisés. Les préfets adaptent les arrêtés à la situation locale et peuvent accorder des dérogations.

Gérer, anticiper pour mieux partager l'eau

Gérer la pénurie

Gérer l'urgence et les pénuries, c'est ce que fait l'État en limitant les usages de l'eau en période de sécheresse.

Solidarité territoriale

La solidarité entre territoires aide aussi à faire face aux pénuries. Les collectivités qui ont interconnecté leur réseaux d’eau potable font face plus facilement à la sécheresse : la collectivité en manque d'eau potable puise l'eau chez son voisin en cas de nécessité. C'est une solution d'urgence et temporaire pour éviter l'arrêt de la distribution de l'eau au robinet, comme c'est actuellement le cas dans quelques communes en France. Mais elle ne sera plus efficace si le manque d'eau se généralise partout.

Chercher les fuites

© En immersion - Les agences de l'eau - Jean-Louis Aubert

Accélérer la lutte contre les fuites dans les réseaux permet aussi de limiter les pertes d'eau potable. Les colectivités possédent un patrimoine de réseau d'eau potable qu'il faut bien connaître pour mieux le gérer. Cette connaissance est un préalable pour lutter contre les fuites d'eau. 19 % de l'eau potable produite n'arrive pas au robinet dans le bassin Loire-Bretagne (estimation).

Mais moindre mal ! En repartant au milieu naturel, l'eau potable perdue va réalimenter les nappes d'eau souterraines.

Anticiper pour mieux partager l'eau

Réfléchir à l'eau pour demain

Anticiper les périodes de sécheresse c'est réfléchir à l'approvisionnement en eau pour demain. C'est l'objet du schéma départemental d'eau potable. Sur la base d'un diagnostic et de l'analyse des enjeux, il examine les solutions et propose un scénario d'évolution pour assurer l'équilibre entre les besoins et les ressources naturelles. Objectif : préserver ces ressources et sécuriser l'approvisionnement... C'est un guide pour les collectivités.

Pourquoi garder de l'eau pour les milieux naturels ?

- pour maintenir une vie dans l'eau

- car des milieux aquatiques en bonne santé contribuent à épurer l'eau, à réguler les débits des rivières. A titre d'exemple, une zone humide absorbe l'eau en excès comme une éponge et la restitue en période de sécheresse

- les nappes d'eau souterraine stockent naturellement l'eau. Elles alimentent les prélèvements mais aussi les débits des cours d'eau. Elles se rechargent naturellement, avec une eau qui s'épure peu à peu, pendant son trajet.

Co-construire des projets de territoire pour la gestion de l'eau

Pour partager l'eau naturellement disponible entre les différents usages, en tenant compte des besoins des milieux naturels (pour la vie aquatique et leur bon fonctionnement), il faut s'atteler à une meilleure gestion quantitative de l'eau.

Le projet de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE) engage les acteurs d'un territoire dans un programme d'actions qui vise à mieux partager l'eau et à améliorer la résilience des territoires face aux changements climatiques. Grâce au dialogue entre tous les usagers de l'eau, il permet de trouver des solutions adaptées aux besoins et aux contextes locaux. En anticipant, il évite d'arriver à des situations où tensions et conflits prennent le dessus. Les études « Hydrologie, milieu, usage, climat » contribuent au diagnostic préalable.

Le projet de territoire pour la gestion de l'eau c'est :

- un diagnostic des ressources disponibles et des besoins actuels et futurs

- des actions d’économie d’eau pour tous les usages

- un accompagnement des agriculteurs dans la transition agro-écologique

- plus d’infiltration des eaux de pluie grâce aux solutions fondées sur la nature et par la désartificialisant les sols

- un partage équitable et durable de l'eau avec des priorités pour la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l’alimentation en eau potable

- la possibilité de mobiliser la ressource en période de hautes eaux, notamment par des ouvrages de stockage ou de transfert, quand c'est utile et durable.